Selbstwertgefühl aufbauen – 5 psychologische Strategien für mehr innere Stärke

Viele Menschen kämpfen im Laufe ihres Lebens mit einem schwankenden Selbstwertgefühl. Laut einer Studie der Techniker Krankenkasse 2024 gaben 42 % der Befragten an, sich regelmäßig unsicher oder nicht gut genug zu fühlen. Besonders in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, sozialer Medien und steigendem Leistungsdruck wird die innere Stärke auf die Probe gestellt. Psychologen betonen, dass Selbstwert kein festes Merkmal ist, sondern eine erlernbare Fähigkeit, die sich über Jahre aufbauen lässt. Ein gesundes Selbstwertgefühl wirkt sich direkt auf Beziehungen, Karriereentscheidungen und körperliches Wohlbefinden aus. Wer sich selbst vertraut, trifft klarere Entscheidungen und geht gelassener mit Kritik um. Wie genau man diese innere Balance wiederfindet und stärkt, zeigen aktuelle Erkenntnisse aus Psychologie und Neuroforschung. Darüber berichtet die Redaktion von Glueckid.de.

Ursachen und psychologische Hintergründe

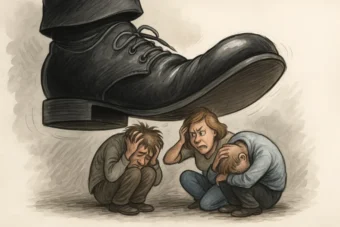

Ein geringes Selbstwertgefühl hat oft tiefe Wurzeln. Es entsteht nicht durch eine einzelne negative Erfahrung, sondern durch ein Zusammenspiel aus Kindheitserlebnissen, familiären Mustern und gesellschaftlichen Erwartungen. Menschen, die in ihrer Jugend häufig kritisiert wurden oder deren Leistungen nie ausreichend anerkannt wurden, entwickeln häufiger ein negatives Selbstbild. Auch das Aufwachsen in einem Umfeld, in dem Leistung mehr zählt als Persönlichkeit, kann den Selbstwert nachhaltig beeinflussen.

In der Psychologie unterscheidet man zwischen kontingentem Selbstwert – also Selbstwert, der von äußeren Erfolgen abhängt – und stabilem Selbstwert, der unabhängig von Rückschlägen besteht. Forschungen der Universität Mannheim (2023) zeigen, dass Personen mit stabilem Selbstwert deutlich stressresistenter sind und besser mit Kritik umgehen. Auch die Nutzung sozialer Medien spielt heute eine zentrale Rolle: Laut dem Bertelsmann Gesundheitsmonitor 2024 geben 57 % der jungen Erwachsenen an, dass sie sich nach Social-Media-Konsum unzufriedener mit ihrem Körper oder Leben fühlen.

Häufige Ursachen für geringes Selbstwertgefühl:

- Strenge oder überkritische Erziehung

- Vergleich mit anderen in Schule oder Beruf

- Fehlende emotionale Unterstützung in der Familie

- Negative Beziehungserfahrungen oder Mobbing

- Perfektionistische Tendenzen und Versagensangst

Ein erstes Bewusstsein über diese Ursachen ist der wichtigste Schritt, um alte Muster zu erkennen und zu verändern.

Forschungsergebnisse und aktuelle Studien

Die moderne Psychologie hat das Thema Selbstwertgefühl in den letzten Jahren intensiv erforscht. Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass Selbstwahrnehmung und Selbstakzeptanz im präfrontalen Cortex und im anterioren cingulären Cortex entstehen – Regionen, die Emotionen regulieren und Erfahrungen bewerten. Eine Studie der Charité Berlin (2025) belegt, dass bei Menschen mit starkem Selbstwertgefühl genau diese Bereiche aktiver sind, wenn sie mit Fehlern oder Kritik konfrontiert werden.

Darüber hinaus ergab eine Untersuchung der Universität Zürich, dass gezielte mentale Trainingsprogramme den Selbstwert innerhalb weniger Wochen signifikant steigern können. Teilnehmer, die regelmäßig Meditation, Achtsamkeit oder Affirmationen praktizierten, berichteten nach acht Wochen über ein höheres Selbstvertrauen und eine verbesserte Lebenszufriedenheit.

Auch der DAK-Gesundheitsreport 2024 verweist auf den Zusammenhang zwischen Stress und Selbstwert: 38 % der Deutschen fühlen sich dauerhaft gestresst – ein Faktor, der das Selbstbild stark beeinflusst.

Zentrale Erkenntnisse aktueller Forschung:

| Jahr | Institution | Erkenntnis |

|---|---|---|

| 2023 | Uni Mannheim | Zusammenhang zwischen Selbstwert und Burnout-Risiko |

| 2024 | DAK-Report | 38 % der Deutschen dauerhaft gestresst |

| 2025 | Charité Berlin | Selbstreflexion aktiviert präfrontalen Cortex |

| 2025 | Uni Zürich | Mentales Training stärkt Selbstwertgefühl |

Diese Studien zeigen klar: Selbstwert ist trainierbar – durch Bewusstsein, Praxis und gezielte psychologische Methoden.

1. Selbstakzeptanz üben – sich selbst mit Fehlern annehmen

Selbstakzeptanz bedeutet, sich selbst unabhängig von Leistung, Aussehen oder Erfolg anzunehmen. Das Konzept stammt aus der humanistischen Psychologie von Carl Rogers, der betonte, dass bedingungslose Selbstannahme Voraussetzung für psychische Gesundheit ist. Menschen mit hoher Selbstakzeptanz verurteilen sich nicht für Fehler, sondern sehen sie als natürlichen Teil des Lernprozesses.

Laut einer Studie der Universität Leipzig 2025 sind Personen, die regelmäßig Dankbarkeitstagebuch führen, emotional stabiler und weniger anfällig für Selbstkritik. Wer täglich kurz inne hält und sich fragt, was heute gut gelaufen ist, verändert langfristig die Wahrnehmung seiner eigenen Kompetenzen.

Praktische Tipps:

- Führen Sie ein Dankbarkeitstagebuch mit drei positiven Momenten täglich.

- Akzeptieren Sie, dass Perfektion unrealistisch ist – Fortschritt zählt mehr.

- Behandeln Sie sich selbst so respektvoll, wie Sie es bei Freunden tun würden.

- Lernen Sie, Komplimente anzunehmen, statt sie sofort abzuschwächen.

- Nutzen Sie kleine Rituale wie Atemübungen oder Achtsamkeitspausen zur Selbstberuhigung.

Selbstakzeptanz schafft emotionale Sicherheit – die Grundlage jedes starken Selbstwertgefühls.

2. Realistische Ziele setzen – kleine Schritte statt Überforderung

Menschen mit geringem Selbstwertgefühl neigen dazu, sich überfordernde Ziele zu setzen, um sich selbst etwas zu beweisen. Doch zu hohe Erwartungen führen schnell zu Frustration. Psychologen empfehlen deshalb das Prinzip der Mikroziele: Kleine, erreichbare Schritte, die das Gefühl von Kontrolle und Kompetenz fördern.

Eine Untersuchung der Universität Hamburg 2024 zeigt, dass Menschen, die ihre Ziele nach der sogenannten SMART-Methode planen (spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert), eine um 35 % höhere Erfolgsquote haben. Besonders hilfreich ist es, kleine Erfolge sichtbar zu machen – etwa durch Wochenlisten oder digitale Ziel-Tracker.

Beispiel für den Aufbau realer Ziele:

| Zieltyp | Beispiel | Erfolgschance |

|---|---|---|

| Unrealistisch | „Ich werde in vier Wochen ein ganz neuer Mensch“ | Niedrig |

| Realistisch | „Ich halte jeden Tag fünf Minuten inne und reflektiere“ | Hoch |

Langfristig stärkt diese Praxis nicht nur das Selbstwertgefühl, sondern auch das Vertrauen in die eigene Wirksamkeit – ein Kernprinzip der Positiven Psychologie.

3. Positive Selbstgespräche – innere Sprache verändern

Unsere Gedanken prägen unser Verhalten stärker als äußere Einflüsse. Negative Selbstgespräche wie „Ich bin nicht gut genug“ oder „Das kann ich nicht“ verankern sich tief im Unterbewusstsein und beeinflussen Handlungen. Die Ludwig-Maximilians-Universität München (2024) fand heraus, dass Menschen, die regelmäßig positive Selbstgespräche trainieren, innerhalb von drei Monaten mehr Selbstvertrauen und weniger Angstreaktionen zeigen.

Das Gehirn unterscheidet kaum zwischen realer und gedachter Erfahrung. Deshalb wirkt es, wenn man negative Gedanken bewusst ersetzt. Diese Methode nennt sich kognitive Umstrukturierung. Eine einfache Übung: Schreiben Sie eine häufige Selbstkritik auf und formulieren Sie sie in einen neutralen oder positiven Satz um.

Typische negative Gedanken und mögliche Alternativen:

| Negativer Gedanke | Alternative Formulierung |

|---|---|

| „Ich bin nicht gut genug“ | „Ich wachse mit jeder Herausforderung“ |

| „Ich mache alles falsch“ | „Ich lerne mit jedem Schritt dazu“ |

| „Andere sind besser als ich“ | „Ich habe meine eigenen Stärken“ |

Wichtig ist, dass die neuen Sätze glaubwürdig wirken – keine leeren Mantras, sondern realistische Bestärkungen.

4. Grenzen setzen – Selbstwert durch Abgrenzung schützen

Ein starkes Selbstwertgefühl zeigt sich darin, die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen. Viele Menschen sagen „Ja“, obwohl sie „Nein“ meinen – aus Angst, andere zu enttäuschen. Doch wer sich selbst übergeht, signalisiert unbewusst, dass seine Grenzen weniger wert sind.

Der DAK-Gesundheitsreport 2024 zeigt, dass fast jeder zweite Deutsche Schwierigkeiten hat, im Beruf Grenzen zu setzen. Besonders Frauen zwischen 30 und 50 Jahren berichten von Überlastung, weil sie ständig erreichbar sein wollen. Psychologen empfehlen, bewusste Pausen und klare Zeitfenster einzuführen, in denen man nicht verfügbar ist.

Strategien zur gesunden Abgrenzung:

- Vor Zusagen prüfen, ob Sie es wirklich wollen.

- Sagen Sie freundlich, aber bestimmt Nein.

- Machen Sie sich bewusst: Nein zu anderen = Ja zu sich selbst.

- Planen Sie feste Ruhezeiten in der Woche ein.

- Belohnen Sie sich, wenn Sie Grenzen wahren.

Grenzen sind keine Mauern – sie sind Brücken zu einem gesünderen Selbstbild.

5. Soziale Unterstützung – warum Verbundenheit den Selbstwert stärkt

Selbstwert entsteht im Kontakt mit anderen. Menschen, die stabile soziale Beziehungen pflegen, sind emotional belastbarer und zufriedener. Laut einer Langzeitstudie des Max-Planck-Instituts für Kognitionsforschung (2025) führt regelmäßiger sozialer Austausch zu einer Reduktion des Stresshormons Cortisol um bis zu 30 %.

Gute Beziehungen basieren auf Gegenseitigkeit: Wer Unterstützung erhält, fühlt sich wertvoll; wer sie gibt, stärkt gleichzeitig sein Selbstgefühl. Besonders hilfreich sind Gemeinschaften mit gemeinsamen Zielen – etwa Sportvereine, Lerngruppen oder ehrenamtliche Initiativen.

Empfohlene Wege zur Stärkung sozialer Unterstützung:

- Pflegen Sie regelmäßig persönlichen Kontakt zu Freunden.

- Beteiligen Sie sich an Gruppen, die ähnliche Werte teilen.

- Suchen Sie professionelle Hilfe, wenn Selbstzweifel überhandnehmen.

- Üben Sie, Komplimente anzunehmen und Dankbarkeit zu zeigen.

- Engagieren Sie sich sozial – Geben erhöht das Gefühl von Sinn.

Verbundenheit ist kein Zeichen von Schwäche, sondern Ausdruck menschlicher Stärke.

Selbstwertgefühl aufzubauen ist ein lebenslanger Prozess. Wer lernt, sich selbst anzunehmen, kleine Ziele zu erreichen, seine Gedanken bewusst zu steuern, Grenzen zu wahren und soziale Beziehungen zu pflegen, stärkt seine psychische Stabilität nachhaltig. Diese Strategien sind keine Theorie – sie sind durch zahlreiche deutsche Studien belegt und helfen, den Alltag mit mehr Gelassenheit und Selbstvertrauen zu gestalten.

Bleiben Sie achtsam und informiert – über Psychologie, Gesundheit und Bewusstsein. Lesen Sie auch: Negative Gedanken stoppen: So finden Sie emotionale Balance und innere Ruhe