Wer ist ein Shopaholic – und wie kann man im November beim Black Friday in Deutschland sparen

Wer ist ein Shopaholic – und warum fällt es so schwer, „Nein“ zu sagen? Ein Shopaholic ist kein Modewort, sondern ein Warnsignal moderner Gesellschaften. Menschen, die regelmäßig mehr kaufen, als sie brauchen oder sich leisten können, erleben beim Einkaufen ein kurzfristiges Hochgefühl – ähnlich einer Verhaltenssucht. In Deutschland zeigen laut einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapieaus dem Jahr 2025 bereits rund 6 Prozent der Bevölkerung Anzeichen einer krankhaften Kaufsucht – Tendenz steigend, vor allem bei Frauen zwischen 25 und 45 Jahren.

Jedes Jahr im November verwandeln sich Deutschlands Einkaufsstraßen und Online-Shops in ein Meer aus roten Prozentzeichen. Der Black Friday ist längst kein amerikanisches Phänomen mehr – er ist zum wichtigsten Einkaufstag Europas geworden. Laut Handelsverband Deutschland (HDE) wird der Umsatz 2025 die Marke von 5,8 Milliarden Euro überschreiten – ein Plus von fast 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Doch hinter dieser Euphorie lauert ein psychologischer Mechanismus, der uns zu unbewussten Käufen verleitet: das gezielte Spiel mit Emotionen, Dopamin und sozialem Druck.

Über diese Mechanismen berichtet die Redaktion GlückID.de, gestützt auf aktuelle Markt- und Psychologiestudien aus Berlin, Köln und Hamburg, die zeigen, wie Marketingtricks und neuronale Reize unser Konsumverhalten steuern – oft ohne dass wir es bemerken.

Wie Werbung das Gehirn austrickst

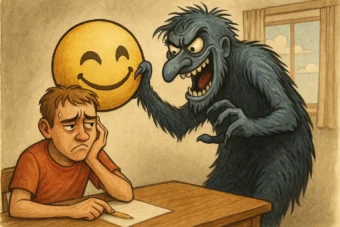

Werbung ist längst keine bunte Begleitmusik des Konsums mehr – sie ist ein präzise konstruiertes psychologisches System. Forscher der Universität zu Köln und des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften konnten 2025 belegen, dass bereits ein rotes „SALE“-Schild das Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert – dieselbe Region, die auch auf Schokolade oder Likes in sozialen Netzwerken reagiert. Der Körper schüttet Dopamin aus, das ein Gefühl von Glück und Vorfreude erzeugt.

Diese Reaktion ist kein Zufall. Unternehmen investieren Milliarden in Neuromarketing, um gezielt emotionale Trigger zu setzen. Zalando, Shein oder MediaMarkt nutzen sogenannte Dynamic Pricing-Modelle: Preise schwanken je nach Uhrzeit, Wetter oder Nutzerverhalten – um den perfekten Kaufmoment zu erzeugen. Amazon blendet zusätzlich Zeitdruck ein („Nur noch 2 Stück auf Lager“), was den Stresslevel und damit die Kaufwahrscheinlichkeit erhöht.

Psychologen nennen das eine FOMO-Struktur – Fear of Missing Out. Das Gehirn interpretiert das Angebot als seltene Chance und schaltet den rationalen Teil im präfrontalen Kortex kurzzeitig ab. In diesem Zustand fällt es besonders schwer, Entscheidungen bewusst zu treffen.

Häufigste psychologische Tricks im Online- und Einzelhandel:

- Verknappung: „Nur noch heute!“ oder „Letzte Größen“ – erzeugt Panik und Aktionismus.

- Soziale Bestätigung: Sternebewertungen und Live-Anzeigen („Gerade 25 Personen sehen sich diesen Artikel an“) erhöhen Gruppendruck.

- Rabattillusion: Preiserhöhungen vor Rabattaktionen lassen Nachlässe größer wirken.

- Emotionale Umgebung: Musik mit 120 BPM, warme Lichttöne und Düfte fördern Kaufbereitschaft.

- Personalisierte Werbung: Algorithmen spiegeln unbewusste Wünsche – etwa über Farbwahl, Stil oder Lebensphase.

Laut einer Erhebung des Bundesverbands Digitale Wirtschaft reagieren 73 % der Deutschen beim Online-Shopping „emotional statt rational“, besonders bei Mode, Elektronik und Beauty-Produkten.

Warum wir kaufen – und was das über uns verrät

Kaufverhalten ist oft kein rationaler Akt, sondern Ausdruck innerer Zustände. Die Berliner Psychologin Dr. Anke Schäfer erklärt: „Einkaufen dient vielen Menschen als kurzfristige Selbstberuhigung. Es ersetzt echte Bedürfnisse – nach Nähe, Sicherheit oder Anerkennung.“

Gerade in stressigen Zeiten oder bei Einsamkeit wird Shopping zum schnellen Stimmungsaufheller.

Typische psychologische Motive hinter dem Kaufdrang:

- Belohnung: „Ich hab’s mir verdient.“

- Komfort: Einkaufen lindert Stress und Angst.

- Selbstbild: Das neue Produkt symbolisiert Erfolg oder Veränderung.

- Flucht: Der Kauf ersetzt das Nachdenken über Probleme.

- Gewohnheit: Sale-Wochenenden sind fest im Kalender verankert.

Doch dieses Glücksgefühl hält nur kurz an – häufig folgt Schuld oder Leere, wenn das Konto schrumpft und der Kleiderschrank überquillt.

Wie der Black Friday entstand – und warum er so erfolgreich wurde

Der Begriff „Black Friday“ stammt ursprünglich aus den USA der 1960er-Jahre. Polizisten in Philadelphia verwendeten ihn, um das Verkehrschaos und die Menschenmengen am Freitag nach dem Erntedankfest zu beschreiben. Später übernahmen Einzelhändler den Begriff – allerdings mit einer neuen Bedeutung: „Schwarz“ stand nun für positive Geschäftszahlen, denn an diesem Tag schrieben viele Läden nach Monaten erstmals wieder Gewinne (black numbers statt red numbers).

Seit den 1980er-Jahren entwickelte sich der Tag zum Symbol des amerikanischen Konsumrauschs – unterstützt durch Werbung, Massenmedien und spektakuläre Preisaktionen. Mit dem Aufstieg des Online-Handels ab den 2000er-Jahren schwappte der Trend auch nach Europa über.

In Deutschland tauchte der Begriff erstmals 2006 auf, als Apple den „Black Friday Sale“ offiziell bewarb. Heute ist er fester Bestandteil der Wirtschaft: 2025 planen laut Handelsverband Deutschland mehr als 85 Prozent der Einzelhändlerspezielle Aktionen – von Supermärkten bis hin zu Luxusmarken.

Psychologen sehen darin ein perfektes Beispiel für kollektives Konsumverhalten: Ein ursprünglich lokaler Marketingtag wurde zu einem globalen Ritual, das Emotionen, Gruppendruck und digitale Anreize vereint. So wurde der Black Friday vom amerikanischen Feiertag zu einem weltweiten Spiegel unserer Kaufpsychologie.

Wie man beim Black Friday 2025 das Budget behält

Psychologen empfehlen Strategien, die helfen, Impulskäufe zu stoppen und bewusster zu konsumieren. Studien des Psychologischen Instituts München zeigen, dass einfache Methoden die Impulskaufquote um bis zu 40 % senken können.

| Psychologische Technik | Wirkung | Beispiel |

|---|---|---|

| Budgetlimit setzen | Verhindert unkontrollierte Käufe | 100 €-Grenze für nicht geplante Artikel |

| Wunschliste vorab erstellen | Schützt vor spontanen Reizen | Nur kaufen, was 30 Tage auf Liste steht |

| 24-Stunden-Regel | Aktiviert Rationalität | Entscheidung vertagen, am nächsten Tag prüfen |

| Achtsamkeit vor dem Kauf | Stärkt Selbstkontrolle | 3 tiefe Atemzüge, kurz innehalten |

| Emotionstagebuch | Erkennt Muster | Stimmung vor und nach dem Kauf notieren |

Ergänzend raten Experten, Newsletter während der Rabattwoche zu pausieren und nur gezielt nach bestimmten Marken zu suchen, statt sich von Bannern leiten zu lassen.

Wenn Einkaufen zur Sucht wird

Rund 5 Prozent der Deutschen leiden laut DGPPN an Oniomanie – krankhaftem Kaufverhalten.

Typische Symptome: heimliches Shoppen, Schuldgefühle, finanzielle Konflikte und innerer Zwang, immer wieder Neues zu erwerben. 2025 übernehmen viele gesetzliche Krankenkassen anteilig die Kosten für Verhaltenstherapie oder Gruppentherapie, sofern eine ärztliche Diagnose vorliegt.

Hilfe und Hotlines:

- Telefonseelsorge Deutschland: 0800 111 0 111

- Deutsche Psychotherapeutenvereinigung (DPtV): www.psych-info.de

- Online-Beratung: www.shopping-sucht.de

Bewusster Konsum ist der wahre Luxus

Der wahre Luxus des Jahres 2025 ist Selbstkontrolle. Wer versteht, warum er kauft, schützt nicht nur sein Konto, sondern stärkt auch sein Selbstwertgefühl. Psychologen sehen im bewussten Konsum keine Einschränkung, sondern eine Form von Freiheit: die Fähigkeit, Entscheidungen aus innerer Klarheit zu treffen – nicht aus Werbung oder Gewohnheit. Achtsam einkaufen heißt: weniger besitzen, aber mehr genießen.

Bleiben Sie achtsam und informiert – über Psychologie, Gesundheit und Bewusstsein. Lesen Sie auch: Was ist Ayahuasca – und warum viele es als tiefere Therapie als Hypnose oder Psychotherapie sehen